玩家用“4.8分”告诉沐瞳,“打飞机”不该这么累

来源:游戏智库 发布时间: 2025-09-09 16:26:04

由字节旗下的沐瞳科技推出的飞行弹幕射击手游——《发条总动员》,在近期引起了不小的轰动。

早在测试阶段,《发条总动员》就吸引了一些玩家关注,公测后,其复古橡皮管画风+快节奏战斗,以及具备一定策略属性的多元构筑玩法,打动了不少此前还在观望的玩家下载游玩,使得该作成绩可观。

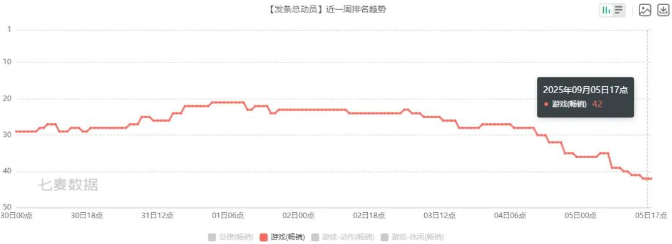

游戏于8月28日上线,当日便实现App Store游戏免费榜的登顶。畅销榜方面,七麦数据显示,游戏上线后迅速冲到了App Store游戏畅销榜前30,此后排名就始终在20-30之间浮动,近期虽有下滑,但幅度有限。

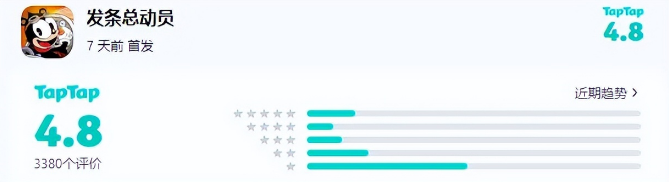

只是相比亮眼成绩,《发条总动员》的评分很是不堪,该作在TapTap上仅取得了4.8分,在3300多条评价中,1星评价占比超过了40%,多数集中在“体验不佳、玩法单一、养成负担重”等方面。

在B站微博等社交平台上,游戏也是频遭玩家诟病,主要吐槽点在于玩起来太累了,很肝但可玩内容又有限,慢慢就陷入到了越玩可玩性越低的怪圈。

从游戏角度出发,能感觉到《发条总动员》在研发过程中存在着诸多矛盾点,比如最突出的就是游戏定位是“轻战斗+休闲体验”,但养成体系却偏向肝氪,关卡设计方面又与养成强绑定,从而出现卡关,迫使玩家在“肝”和“氪”中二选一。

诸多设计存在矛盾,或是沐瞳在研发过程中对项目的沟通和管理方面能力不足,亦或在商业化设计上沐瞳内容研发人员存在分歧,部门间并未协同。

总之结合反馈来看,《发条总动员》的优势和短板都很明显,而随着时间推移,短板或许会愈发突出,并对沐瞳在运营遇到问题时的调整能力提出考验。

美术有特色,也有小心思

极具特色的美术,是《发条总动员》能够吸引无数玩家的核心。

游戏采用了复古的“橡皮管动画风格”,以及独特的手绘动画工艺去塑造其“外在”,玩过应该能够发现,无论是游戏的“发条世界”场景、敌人还是炮弹、特效,均具备手绘风格的特殊质感,线条灵动且夸张,加之元素的抽象化表达,给人一种小时候看复古美式动画的感觉。

《发条总动员》制作人Darren曾在TapTap上的“开发者的话”中,聊到了使用此美术风格的初衷,他直言:“相信能给诸位玩家营造出温馨而又梦幻的氛围,更能有种穿越到动画黄金时代的独特感觉。为进一步强化氛围感,每场战斗我们都逐帧精心绘制动画,旨在飞行员们的每一次冒险都注入卡通魔力!希望这个奇妙世界能给大家带来既熟悉又新奇的体验。”

橡皮管动画诞生于1924年左右,是美国动画产业早起的标准风格之一,其特征就在于角色塑造上如橡皮管一般有弹性,线条简约且有着夸张的形变能力。

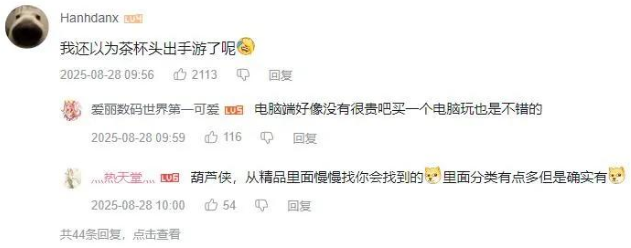

近些年,将此风格利用到炉火纯青的游戏便是横版射击游戏《茶杯头大冒险》,甚至可以说它借助高水平的美术塑造和出众的游戏性,把橡皮管动画风格的认知根植在当代玩家心中。

《发条总动员》选择此风格,是希望通过橡皮管动画风格和手绘工艺,打造美术方面的高质量和特殊性。主要也想借助橡皮管动画和弹幕射击玩法产生的既视感,在手机端上去承接玩家对《茶杯头大冒险》的感情。

或许《发条总动员》在选择美术风格时动了小心思,但美术质量着实值得肯定。且在用户定位上,美术部门想得很清楚,就是要直击小时候曾接触过此类风格,对其更认可的8090后们。

所以游戏上线后,也是直接开启了与《猫和老鼠》的联动。

这次联动颇有巧思,《猫和老鼠》是多数8090后们的儿时回忆,对橡皮管美术的运用亦有精湛的一面,二者结合,会把8090后浓厚的感情适当转移到游戏上,就像《发条总动员》项目组与《猫和老鼠》的动画师 John在访谈时说的那样——“旧球和软管动画的吸引力仍然非常强烈地存在于当下观众的心中”,何况《猫和老鼠》又如此具有号召力。

总而言之,《发条总动员》针对的目标用户便是喜欢更为轻巧、愿意用碎片化时间游玩休闲类产品的轻度玩家群体,选择联动《猫和老鼠》,也在一定程度上击中了这类目标群体的喜好,从畅销榜成绩和玩家评论不难发现,有相当多的玩家认可《猫和老鼠》联动,为情怀买了单。

只可惜,产品属性与部分玩法设计上的不协同,反倒有点弄巧成拙。或许对部分设计,项目部自认为玩家会“喜欢”,可结果却构成了目标用户与玩法间的强烈冲突,导致评分一落千丈。

沐瞳还是没想明白

如果说《发条总动员》的“外在”有着很深的《茶杯头大冒险》的影子,那么在玩法这样的“内在”层面,《发条总动员》的“老师”或许就是《飞吧龙骑士》了。

《发条总动员》的核心玩法就是经典的弹幕射击,也可以说是“打飞机”,一个关卡中有几个波次的怪物,最后打到Boss即可通关。玩家能够使用自己的子弹进行攻击,也能吸收敌人发射的粉色子弹发射“反击”。

为了放大可玩性,游戏加入了“配件”“改造”和“僚机”三个系统,配件系统是玩家升级后可以在增益Buff中三选一,游戏为此也做出了一些轻Rouge元素;改造系统就是提升“配件”属性;而僚机系统则是提供不同攻击方式的“武器”。

以上内容的加入,让“打飞机”变得更具深度,也使游戏具备了一定的策略属性。

弹幕射击游戏(STG)有着很长的发展历史,优质产品层出不穷,可借鉴的方向也很多,只是从街机过渡到手游阶段时,创作逻辑产生了一定的变化。

一方面是手机屏幕大小和街机屏幕差距太大,对于游戏内容的呈现更为“拘谨”,着实不能对满屏弹幕那样的设计进行“拿来主义”;另一方面玩家在用手握持和手指操作时,势必会对手机屏幕进行一定遮挡,这再度减少了玩家所能看到的区域。

而《发条总动员》的创作逻辑,虽然更靠近手游STG,但它又想要突出游戏的畅爽感,所以随着关卡的深入,屏幕中的弹幕量会越来越多,让玩家有一种火力倾泻的感觉。

可是橡皮管动画美术的使用,导致游戏内的子弹五花八门,颜色各异,有些子弹甚至还与背景颜色近似,容易让人看错,增大了分析弹道的难度。

同时也有很多大体积子弹,界面中也会出现敌人被消灭后的毒雾,或是无法吸收的障碍物,压缩了玩家可移动的空间。

所以许多玩家会觉得《发条总动员》很难,但这种难并不是玩法设计的问题,而是美术与玩法融合后产生了视觉干扰,以及手机屏幕局限导致移动受限所带来的问题。

且这些问题偏被动,非玩家操作所能弥补,很容易让人产生挫败感,尤其对于轻度玩家来说,体验会大打折扣。且随着关卡的推移,玩家一定会经历一个刮痧的阶段,敌人血量的增加会让玩家对战阶段变长,届时这种挫败感会更加突出,甚至会逼得微氪和零氪玩家退游。

换言之,《发条总动员》美术团队、玩法设计、以及策划团队的想法是好的,也想了很多,但在将其“组成一个游戏”这件事上,沐瞳反倒没想明白。

这种渴望拥抱轻度玩家,却在内容上与轻度玩家相悖的设计体现在《发条总动员》的诸多方面。

比如“吸收粉色子弹反击”在需要疯狂躲避弹幕的STG中,就是一个很拉高游戏操作门槛但收益很少的设计。

培养体系本身的复杂,对于资源的庞大消耗与游戏产出也存在着强烈的不平衡。

玩家诟病最多的便是商业化方面,游戏体力包、赛季通行证、弹窗广告、角色抽卡等多个类型均有囊括,不少玩家诟病游戏氪金点太多了,而加入二游抽卡设计则进一步激活了玩家的反感。

同时随着游戏进行,玩家会发现游戏打着打着关卡推进难度陡增,到了不氪就刮痧的程度,以及为了保证玩家能长期游玩,也让日活数据更好看,游戏对体力的限制也比较苛刻。

总的来说,《发条总动员》本应该是一款各方面都非常清晰的产品,但项目团队太多的不协同,造成了设计上诸多冲突的出现。

或许是团队内部许多东西没想明白就执行了,用户定位虽精准,美术值得肯定,可是玩法、商业化等层面的内容又拖了后腿,反倒是造成了“重度玩家看不上,轻度玩家玩不久,喜欢美术的人又玩着累”的情况。

玩家给它4.8分,可能也有怪罪沐瞳为什么没想明白的意思在吧。

扫描左侧二维码,关注微信公众号

即可获得游戏智库每日精彩内容推送,并且在第一时间获取游戏行业新鲜资讯。